CHAUFFAGE

Install Magazine 971 – septembre 2020

Les possibilités des réseaux de chaleur basse température

La Celsius Initiative conjugue les expériences

Les réseaux de chaleur sont en général perçus comme un moyen de favoriser la transition énergétique dans les bâtiments. Outre les économies d’échelle inhérentes aux réseaux de chaleur, ces derniers offrent par ailleurs plus de possibilités en matière d’utilisation de sources à basses émissions de CO2, comme la chaleur verte (par ex. des capteurs solaires thermiques) ou de la chaleur résiduelle. Dans ce contexte, on attend beaucoup des réseaux de chaleur à basse température, dans la mesure où ils permettent de faire entrer en ligne de compte un nombre bien plus important de sources de chaleur. Les pompes à chaleur autorisent par ailleurs encore la valorisation de la chaleur résiduelle à basse température. Il est ainsi possible d’aboutir à des systèmes intégrés au niveau de quartiers, dont des parties déterminées peuvent être clientes, productrices ou même les deux. Celsius, un partenariat entre les villes européennes relatif aux réseaux de chaleur, a organisé un webinaire à ce sujet.

Plateforme de connaissances sur les réseaux de chaleur

Celsius Initiative est une plateforme de connaissances à propos de l’application des réseaux de chaleur et du chauffage urbain, qui est soutenue par l’Union européenne. Elle est issue du Celsius Project, un partenariat entre diverses villes et différents quartiers relatif aux réseaux de chaleur. La Celsius Initiative a pour but de favoriser la transition énergétique par le biais de l’utilisation intelligente des réseaux de chaleur dans les villes. L’activité de base de celle-ci est la diffusion de connaissances. On a en effet déjà accumulé pas mal d’expérience avec différentes techniques. La Celsius Initiative désire rassembler ces connaissances de manière à la rendre plus accessible aux parties intéressées. Le récent webinaire s’inscrivait dans cette logique. Les orateurs furent Steen Olesen (COWI), Christian Holm (Deens Technologisch Instituut) et Sara Kralmark (Kraftringen).

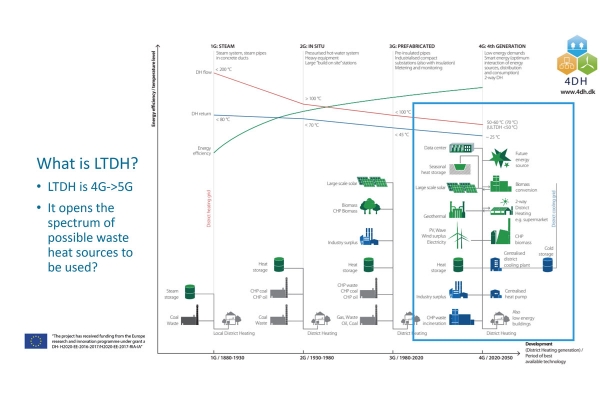

Réseaux de chaleur 4G

Les réseaux de chaleur de la 4e génération suscitent beaucoup d’attentes. Ces derniers se caractérisent par un régime à basse température : une température de départ de 70°C et une température retour d’environ 35-25°C. Comme on l’a mentionné, le fait qu’une bien plus large palette de sources de chaleur entre en ligne de compte constitue un avantage indéniable. Dans les systèmes traditionnels avec une température de 100°C ou plus, on est limité à des processus industriels à hautes températures ou à des incinérateurs. De telles installations n’existent pas partout. Il existe par contre nombre d’autres sources de chaleur résiduelle à des températures plus basses, tant dans l’industrie qu’en dehors, comme les systèmes frigorifiques dans des supermarchés ou des centres de données. Les températures inférieures accroissent aussi les possibilités d’utilisation de la chaleur verte, à l’image des capteurs solaires ou de la cogénération. Il en résulte que le domaine d’applications de ces réseaux de chaleur est bien plus large que celui des réseaux traditionnels.

Cette plus grande flexibilité en termes de sources de chaleur garantit une plus grande sécurité d’approvisionnement. Si le réseau classique dépend d’une seule chaufferie, le réseau à basse température permet quant à lui de fonctionner avec différents fournisseurs. Cela ôte d’emblée une des plus grandes réticences de l’utilisateur par rapport à un projet de réseau de chaleur, à savoir la crainte d’une interruption de l’approvisionnement.

Sur le plan technique, cela présente également des avantages. Les températures plus basses se traduisent par une diminution des déperditions thermiques. D’après les expériences menées par le groupe de consultation COWI en Scandinavie, en passant à un réseau à basse température, il est possible de réduire ces pertes de 35 à 11%. Il est par ailleurs possible d’utiliser des conduites en matière synthétique (PE-RT). À ces régimes de température, celles-ci ont une durée de vie comparable à celle des tubes en acier, tout en étant beaucoup plus faciles à poser ; elles sont en effet plus légères, disponibles dans longueurs plus importantes et peuvent enfin être raccordées plus facilement. On obtient ainsi une plus grande flexibilité dans la conception du réseau. En optimalisant la configuration du réseau, il est également possible de limiter les déperditions thermiques.

Quels producteurs et quels clients ?

La plus grande flexibilité se reflète aussi dans le domaine des consommateurs et des fournisseurs de chaleur. Dans le meilleur des cas, de la chaleur est fournie à une température proche de la température de départ du réseau de chaleur. Du point de vue du consommateur, il serait idéal que tous les bâtiments soient déjà équipés d’une installation de chauffage à basse température. En recourant à des PAC, le champ d’applications peut toutefois être étendu à d’autres régimes de température, tant pour les utilisateurs que pour la production. Côté utilisateur, on peut investir dans une PAC dans des bâtiments qui ont besoin d’un régime de chauffage plus élevé. Il est ainsi facile de raccorder des quartiers occupés par des clients au profil varié: nouvelles constructions, rénovation et bâtiments non rénovés. Côté producteur, on peut utiliser des PAC afin de compenser, par exemple, d’éventuelles variations de températures dans l’offre de chaleur résiduelle. Ce qui permet de reprendre également dans le réseau des sources dont la température est variable.

Techniquement, de telles configurations sont parfaitement réalisables. Le recours à une PAC induit toutefois des coûts supplémentaires en électricité pour l’installation. Il convient dès lors de réfléchir à une solution commercialement intéressante pour couvrir ces coûts.

Une étude de cas

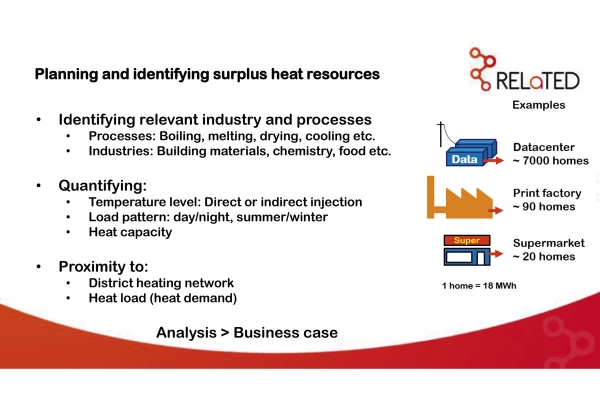

Nous arrivons ici à un des points cruciaux des réseaux de chaleur : la rentabilité. Lorsqu’aucune formule commercialement intéressante ne peut être trouvée pour toutes les parties, le projet ne deviendra jamais un succès, indépendamment de la faisabilité technique. Une première étape consiste à faire l’inventaire des fournisseurs potentiels. Quelles sont les industries existantes, et à quelle température peuvent-elles fournir de la chaleur ? Cette dernière déterminera si on peut fonctionner avec de l’injection directe ou indirecte. Si la production de chaleur est constante ou si il y a des variations dans le temps, tant en termes de températures que de puissances. La quantité de chaleur, également, est très importante : un centre de données fonctionne en continu et peut fournir des milliers d’habitations en chaleur. Le recours à un réseau à grande échelle est ici indiqué. Un supermarché local, par contre, peut à peine alimenter quelques dizaines d’habitations, et correspond donc plus à une application locale par quartier.

Une évaluation ultérieure concerne les fournisseurs mêmes : dans quelle mesure est-il plus intéressant de fournir de la chaleur à un réseau de chaleur, que de procéder à de la récupération de chaleur en interne ? Une société pourrait par exemple directement utiliser la chaleur résiduelle pour maintenir ses propres bâtiments à température. La participation à un réseau de chaleur peut jouer un rôle dans des décisions d’investissements, notamment lorsqu’une entreprise doit opérer des choix dans l’agrandissement de l’une ou l’autre filiale.

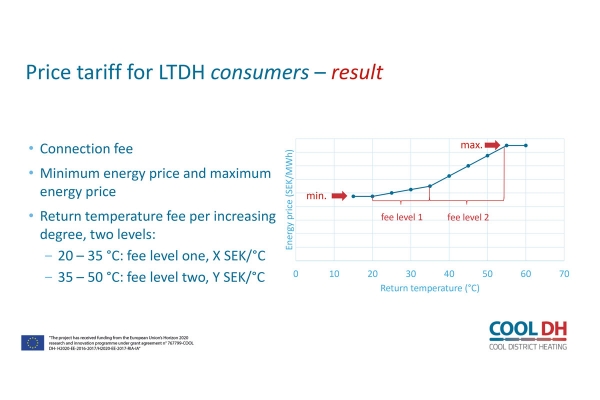

En ce qui concerne les formules tarifaires, la situation est également plus complexe que dans un système traditionnel avec une répartition claire entre les producteurs et les consommateurs. Il y aura donc également des prosommateurs qui, à la fois fourniront et achèteront de la chaleur. Un nouveau quartier en Suède, à Lund, permet de voir à quoi un tel système peut ressembler.

Pour les consommateurs, le prix se composerait d’une part fixe liée aux coûts de raccordement. Ceux-ci sont déterminés en fonction de la surface chauffée du bâtiment. La consommation mesurée est ensuite facturée. Pour cette partie, les tarifs sont déterminés en fonction de la température de retour. Si celle-ci est inférieure à 20°C, on paie alors le prix minimum. Si celle-ci se situe entre 20 et 35°C, on paie alors un supplément par degré d’augmentation de la température de retour au-dessus de 20°C. Pour chaque degré d’augmentation de la température de retour au-dessus de 35°C, on paie un supplément plus élevé, avec un prix maximal pour un retour de 50°C. Une telle structure des prix motive les utilisateurs à équilibrer hydrauliquement et à correctement dimensionner leur installation intérieure. Il devient également intéressant de monitorer et d’optimaliser les stations de répartition dans les habitations. Cela peut se faire aussi bien par le consommateur que par le gestionnaire de réseau.

Coté producteurs, il est possible de travailler avec des tarifs fixes afin de couvrir la charge de base. Entrent ici en ligne de compte avant tout des producteurs avec une production de chaleur constante à des prix fixes. Pour les autres, on peut faire varier l’indemnité en fonction des besoins. La méthode la plus simple consiste à travailler avec un double tarif : un pour la saison de chauffe et un autre pour après. On peut également laisser l’indemnité varier avec la température extérieure.

Au fur et à mesure que la température extérieure grimpe au-dessus d’une certaine valeur, l’indemnité diminue, afin de limiter tout suroffre.

En résumé, les réseaux de chaleur de la 4e génération ont un champ d’applications beaucoup plus large que les réseaux traditionnels. Cette flexibilité signifie toutefois que des modèles de gestion adaptés doivent être élaborés pour profiter pleinement de ces possibilités.

Par Alex Baumans

Figures: Celsius Initiative